ニュース 重粒子線治療は高額医療ですか?. トピックに関する記事 – 重粒子線治療は保険適用外ですか?

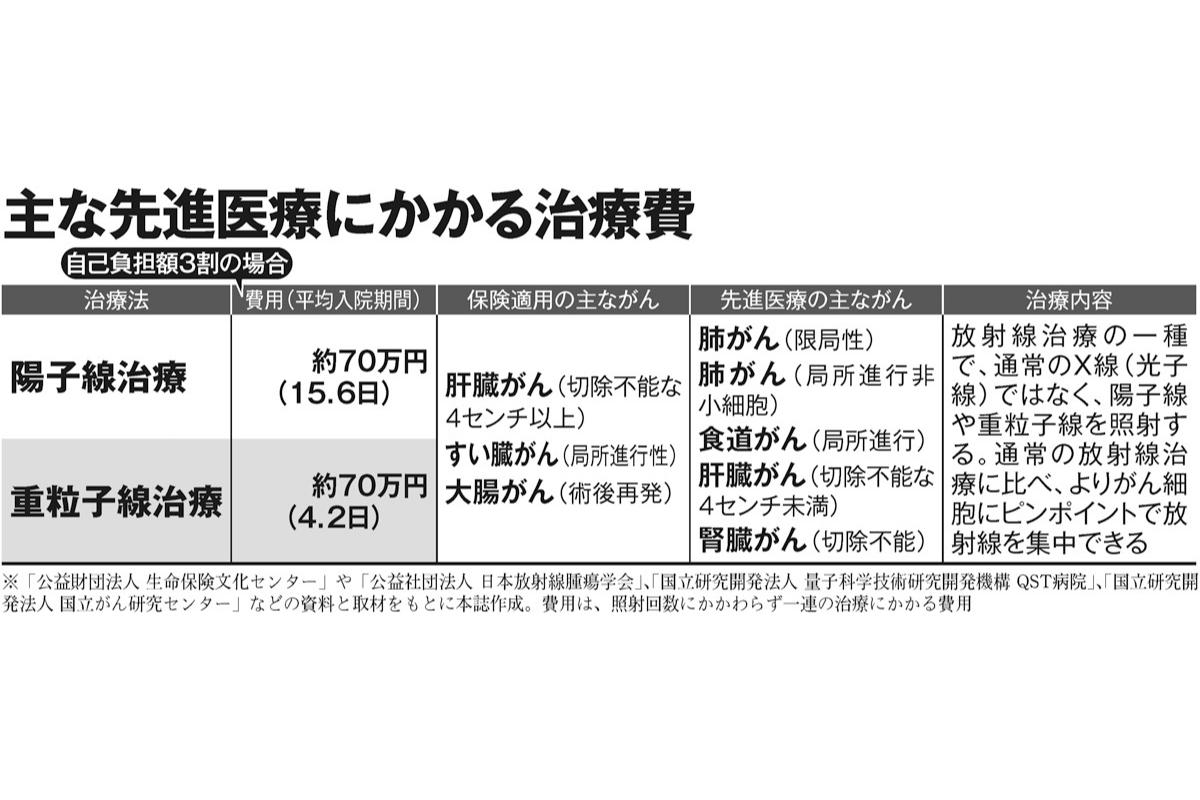

先進医療による重粒子線治療の場合は保険の適用とならないことから、314万円の先進医療費については全額自己負担となります。 ただし、診察や検査、入院などの通常の治療と共通する部分に係る経費については健康保険等が適用されます。重粒子線治療の費用は約300万円かかりますが(自己負担。 日本の保険証をお持ちで無い方の費用は約400万~500万円です。 治療費は各施設のホームページをご覧ください)、一般診の保険診療と共通する診察、検査、入院、薬代などは健康保険を適用できます。重粒子線治療では疾患の種類により照射回数が異なりますが、先進医療の費用は、照射回数に関わらず一連の治療で314万円となります。 (例えば、照射回数が1回でも20回でも、314万円です。) 重粒子線治療の照射技術料については、公的医療保険(及び高額療養費制度)による助成は利用できません。

重粒子線治療は医療費控除の対象になりますか?【陽子線治療の費用負担は医療費控除の対象になります】 陽子線治療は公的医療保険の対象にはなっていません。 このため、高額療養費制度の適用も受けられません。 しかし、医療費控除を受けることは可能です。

重粒子線治療はいつから保険適用になりますか?

2022年4月1日(金)から重粒子線がん治療の保険適用が拡大されます。2022年4月現在、前立腺・頭頸部・骨軟部・肝臓の一部・膵臓・大腸癌再発・子宮の一部に対する重粒子線治療については保険適用が認められています。 前立腺の場合160万円、頭頸部、骨軟部等については237.5万円となっており、これに入院費などを含めた金額からお持ちの保険証によって1割~3割の負担額となります。

重粒子線治療は膵癌に保険適応されますか?

膵がんに対する重粒子線治療は保険治療として実施しています。 対象は手術による根治的な治療法が困難な局所進行性膵がんです。

はい、どなたでも受ける資格があります。 ただし、重粒子線治療といえども局所療法の一つですので、治療対象となるのは、がんの種類とか進行度等により適格と判断された場合に限られ、必ずしも受けられないこともあることをご承知下さい。 重粒子線治療の適格条件は治療施設により幾分の違いはありますが、ほぼ同じと考えて結構です。

重粒子線治療は健康保険が適用されますか?

保険診療における費用

2022年4月現在、前立腺・頭頸部・骨軟部・肝臓の一部・膵臓・大腸癌再発・子宮の一部に対する重粒子線治療については保険適用が認められています。重粒子線治療費助成制度 県立がんセンターに設置された重粒子線治療施設(i-ROCK)において、県民の患者さんを対象に、公的医療保険が適用されない治療費(技術料350万円)の一部を助成(上限35万円)する制度です。2024年1月11日に開催された先進医療会議において、これまで先進医療として実施されてきた肺がんにおける粒子線治療の一部(I-IIA期対象)が、保険診療となることが検討されたとのこと。 今後審議が行われ、十分な科学的根拠が認められれば、保険診療となる見込みである。

粒子線治療の治療費 粒子線治療はこれまで公的保険の適用になっておらず、臨床試験、または先進医療として行われてきました。 先進医療として治療を受けた場合の患者自己負担額は、陽子線治療が約276万円、重粒子線治療は約315万円という高額な費用がかかりました。

重粒子線治療の完治率は?5年局所制御率(重粒子線治療を行なった部位が治っている確率)は88% 、5年生存率は59%です*。 治療効果は病巣の状態によっても変わりますので個人差があります。

重粒子線治療は何回くらいするのですか?1日1回(10-15分)、週に4回、合計12回(約3週間)の治療です。 病態によって、低・中・高リスク群に分類されますが、中・高リスク群の場合はホルモン療法を併用します。

重粒子線治療はどのがんに適応されますか?

重粒子線治療の対象となるがんは頭頚部がん、肺がん、肝がん、膵がん、子宮がん、直腸がん(骨盤内再発)、前立腺がん、骨軟部腫瘍、眼球腫瘍、涙腺がん、食道がんなどです。 頭頚部がんとは首から上に発生するがんのことです。 頭頚部は神経や眼球、脳など生命にかかわる臓器や神経が多くあります。

重粒子線治療は短期間での治療が可能

また、I期肺がんでは、定位放射線治療(SRT)で4回~6回の照射ですが、重粒子線治療では1回の照射で終わる治療法が開発されています。 ※短期間での治療とは、従来の放射線治療と比較した照射回数です。 ※重粒子線治療の照射回数は(独)放射線医学総合研究所での実績に基づく。1日1回(10-15分)、週に4回、合計12回(約3週間)の治療です。 病態によって、低・中・高リスク群に分類されますが、中・高リスク群の場合はホルモン療法を併用します。重粒子線のデメリットは、治療対象となるがんに条件があり、一つの部位に留まっている固形がんで、過去に放射線治療を受けておらず、胃や大腸など不規則に動く臓器ではない箇所に限定される、ということです。