ニュース 鍋の焦げはどうしたら落ちる?. トピックに関する記事 – 鍋の焦げをすぐに落とす方法はありますか?

手順は以下です。

- 鍋に焦げ付きが隠れる量の水を張り、重曹を大さじ1~2杯(1 につき)を目安に入れます。

- 火にかけて沸騰させます。 強火で加熱するとモコモコと泡立ち、黒々とした汚れが混じってきます。

- 沸騰後、放置して冷まします。

- 重曹水を捨て、こすり洗いします。

手順は、鍋に焦げ付きが隠れるまで水を入れて、大さじ1杯の重曹を入れます。 そのまま鍋を火にかけて沸騰させ、約10分沸騰を続けてから鍋を火から下ろします。 そのまま鍋をゆっくり冷まします。 お湯を捨ててスポンジなどで焦げをこすり落とすと取れます。『GN 重曹500g』を鍋に入れ溶かす水500mlあたり『GN 重曹500g』大さじ1杯を目安に入れましょう。 火にかけて沸騰させる水が沸騰したら火を弱め15分ほど煮ましょう。 半日ほどそのままつけ置き時間が経ったら火を止めて、半日ほどつけ置きしておきましょう。 スポンジでこすりコゲを落としましょう。

焦げた鍋を復活させる方法はありますか?お鍋を焦がしてしまったら

- ❶焦がした鍋にぬるま湯を入れます。

- ❷大さじ1の重曹を入れ、かき混ぜます。

- ❸食用油を少量(2・3滴)加えます。

- ❹鍋を火にかけ、沸騰したら火をとめます。 (この時、重曹+食用油が石鹸のような役割をします。)

- ❺そのまま数時間置き、冷めたら中のものを捨て、スポンジで洗います。

焦げ付いた鍋を重曹で洗ったらどうなりますか?

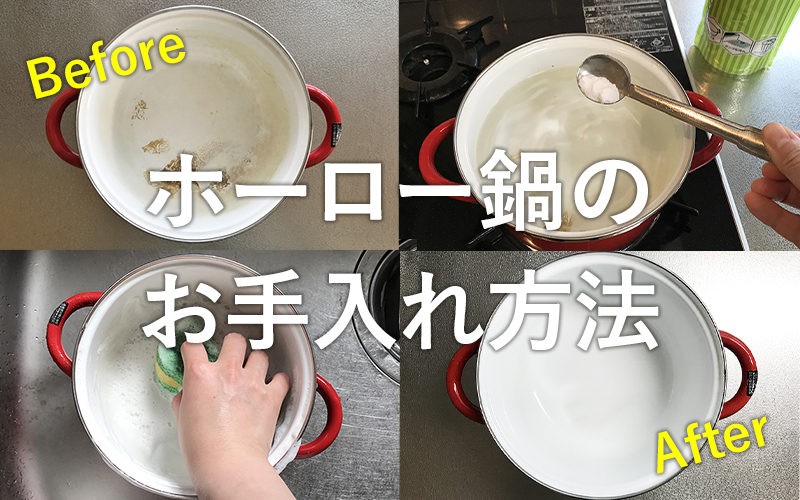

<焦げ付きのお手入れ方法>

- フライパンに500ml程度の水と、大さじ1杯の重曹を入れ、中火で15分ほど沸騰させます。 ★

- 木べらなどで焦げの部分をこそぐようにすると、より落ちやすくなります。

- 自然に冷めたら、水を捨てて、中性洗剤と柔らかいスポンジで洗っていただくとキレイになります。

焦げ付きが隠れるくらい鍋に水を張り、大さじ1~2杯の重曹を入れて火にかけ、沸騰させます。 ぐつぐつと沸騰している間に焦げが浮いてきますよ。 10分ほど煮て火を止め、ゆっくりと冷ますのがポイント。 水を捨てたらスポンジやスチールたわしでこすり洗いしてください。

鍋を焦がしたら重曹以外ではどうすればいいですか?

焦げ付きはオキシクリーンや重曹以外に、クエン酸でも落とせます。 酸性のクエン酸はアルカリ性の焦げ・汚れに有効で、ホーロー以外の鍋にも使える便利なアイテムです。 クエン酸がない場合は、同じく酸性の酢やレモン汁でも代用できます。 酢を熱するとにおいがきつくなるため、忘れずに換気をしましょう。

これを取る方法は? A 鍋にお湯を入れて弱火でクツクツと煮て、焦げがふやけて浮いた状態になったら取り除きます。 又、鍋に熱湯を入れ、焦げを柔らかくしてから取り除く方法もあります。 この方法でも取れない強固な焦げは、クレンザーなどの研磨剤でこすり落としてください。

ステンレスの焦げた鍋はどうすればいいですか?

ステンレス鍋の焦げ付きを落とすにはどうしたら良いですか?

- お湯に浸して焦げを柔らかくして取り除く。

- 重曹やクエン酸を使用する。

- メラミンスポンジやクリームクレンザーを使用する。

- 直射日光にあてて焦げた部分を乾燥させる。

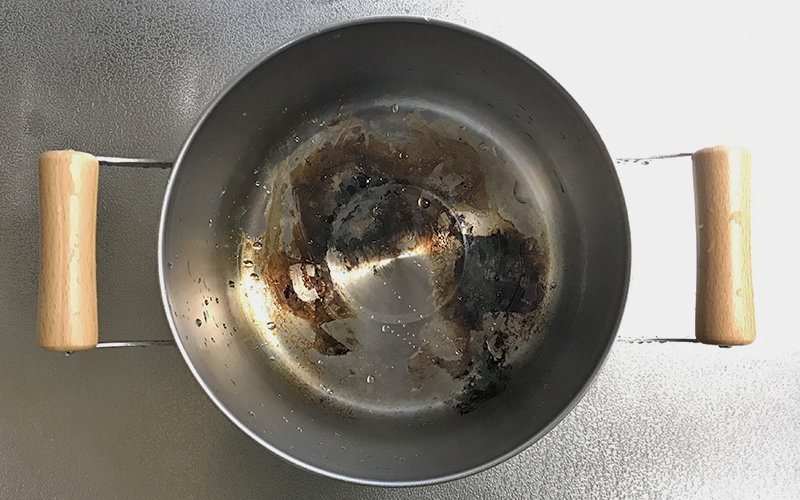

頑固な焦げ付きには重曹

フライパンに焦げが浸るくらいの水と重曹大さじ1程度を入れて約15分間沸騰させましょう。 沸騰時はモコモコと泡立ちますが、加熱を続けてください。 火を止めたら水ですすぎ、スポンジでこすると焦げがするんと落ちます。鍋底の焦げ付きには「重曹」 鍋の頑固な焦げ付きは、重曹を使うことで簡単に落とすことができます。 所要時間は、たったの20分程度。 スポンジやたわしでこする手間もいりません。

重曹のほかにも、研磨剤の入ったクレンザーを使って焦げを落とすことができます。 そのほか、お酢を使う方法や、焦げ取りシートを使う方法もおすすめです。

鍋の裏の焦げを重曹で落とす方法は?■ 内側コゲの取り方

- 鍋やフライパンに水をはり、水1Lに対し大さじ1杯(約15g)の重曹を入れ、できる限り弱火で加熱をします。

- 沸騰後も火加減はそのままで、10分ほど加熱します。

- 火を止めて、そのまま一晩放置します。

- 湯が冷めていることを確認し、ゴム手袋をしてスポンジでコゲをこすり落としていきましょう。

牛乳が焦げ付いた鍋の落とし方は?焦げたお鍋にお水を入れてコンロにかけて重曹を小さじ1振り入れます。 無印シリコンジャムスプーンで焦げ全体をはがします。 おおよそはがれたところでもう一回お水をはって重曹を入れて沸かします。 お湯を捨てて、食器洗いメッシュクロスで汚れを軽くこすり落として。

アルミ鍋の焦げ付きは酢で落とせますか?

アルミ鍋アルミ鍋の焦げ落としには、“お酢”を使うのが効果的。 鍋に水を張り、大さじ1~2杯のお酢を入れて沸騰させます。 一晩おいて冷ましたら、たわしやスポンジでこすって焦げを落としていきましょう。 錆防止の加工を落としてしまうため、金だわしなどでこするのは禁物。

ステンレスフライパンの外側に付いた茶色や黒色の油焼けは、重曹を使ってお手入れします。 茶色や黒い汚れは、油や調理した際の食材がフライパンの外側に付き、料理中の熱によって固まったものです。 重曹に水を加えてペースト状にしたものを、油焼けしたところに塗り、ラップをして密着させます。クエン酸と重曹を混ぜて発生する泡を活用すると、黒カビやぬめりを除去しやすくなります。 同量の重曹粉末とクエン酸粉末を、汚れに振りかけて、ぬるま湯を加えると発泡し始めます。 30分ほど放置した後に、汚れを洗い落としましょう。外側に付いた油焼けには重曹

ステンレスフライパンの外側に付いた茶色や黒色の油焼けは、重曹を使ってお手入れします。 茶色や黒い汚れは、油や調理した際の食材がフライパンの外側に付き、料理中の熱によって固まったものです。 重曹に水を加えてペースト状にしたものを、油焼けしたところに塗り、ラップをして密着させます。