ニュース ハムレットってどんな話?. トピックに関する記事 – ハムレットの有名なセリフは?

「生きるべきか、死ぬべきか、それが問題だ」。 この名台詞で知られ、悩める人たちのシンボルともいえる「ハムレット」。恋愛悲劇。 イアーゴーの奸計によって、嫉妬のあまり妻を殺した武将オセローの残酷な宿命を、鋭い警句に富むせりふで描く四大悲劇中の傑作。 シェイクスピア悲劇の最高傑作。 父王の亡霊からその死の真相を聞いたハムレットが、深い懐疑に囚われながら遂に復讐をとげる物語。ハムレット(Hamlet)

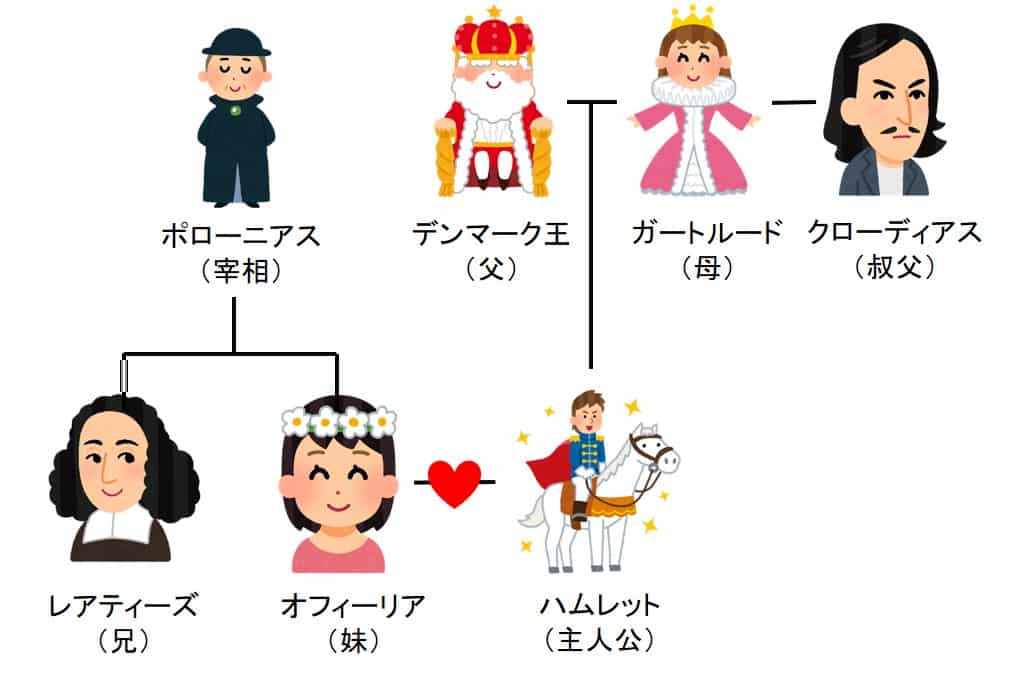

5幕。 1602年ごろ初演。 デンマークの王子ハムレットが、父王を毒殺して王位に就き、母を妃とした叔父に復讐する物語。 ハムレットはその思索的な性格のために悩み、恋人オフィーリアをも捨てて狂死させ、苦悩のすえに復讐を遂げるが、自分も命を落とす。

ハムレットはなぜ狂気を装ったのか?ハムレッ トはクローディアスの隠蔽している罪悪を暴露するために狂気を装う。 それは クローディアスに、 自分が彼の本性を掴もうとしていることを気取られないた めであるが、この段階では観客はハムレットに対し全面的に情緒的連帯を保っ ている。

ハムレットの有名な一説は?

1. 深遠なテーマと人間心理の探究

また、ハムレットの有名な独白「生きるべきか死ぬべきか、それが問題だ」は、人生の意味や死後の世界についての哲学的な問いを投げかけ、シェイクスピアの文学的な深さを示しています。 この独白は、存在の本質に対する深い洞察を提供し、文学史上最も引用されるフレーズの一つとなっています。主要な登場人物全員が死亡する、シェイクスピア四大悲劇の一つであり、世界各地で上演を重ねながら、くり返し映像化もされている。 ハムレットとは主人公のデンマーク王子の名で、父王を殺害されたハムレットが、その真犯人である叔父・クローディアスへの復讐を果たそうとする姿を描いている。

ハムレットは悲劇ですか?

『ハムレット』(Hamlet)は、シェイクスピア作の悲劇。

「尼寺へ行け」女にとって修道院に身を寄せるとは、単に世俗の生活を絶つのみならず, 男の元に嫁いで子をもうけることを自ら拒絶することを意味する。 ハムレットは,かつて愛し た女にその道を行けと言う。

ハムレットは四大悲劇の一つですか?

1. ハムレット、オセロ、リア王、マクベス

俳優ののち、座付き作者として37編の戯曲、154編のソネットを書き、言葉の豊かさ、性格描写の巧みさなどで英国ルネサンス文学の最高峰と称された。 四大悲劇「ハムレット」「オセロ」「リア王」「マクベス」のほか、「ロミオとジュリエット」「真夏の夜の夢」「ベニスの商人」など。世界三大悲劇というカテゴライズも存在します。 その三作とは、白鯨、嵐が丘、そして、やはりリア王なのです。シェイクスピアの四大悲劇は『ハムレット』も『マクベス』も『オセロー』もさすがに出来がいいが、最高傑作はなんといっても『リア王』である。

ルネッサンス時代、イギリスで一世を風靡し、以来世界中で愛され続けてきたシェイクスピア。 彼が残した作品の数々から、四大悲劇「ハムレット」「オセロー」「リア王」「マクベス」を収録。

世界四大悲劇とは何ですか?四大悲劇「ハムレット」「オセロ」「リア王」「マクベス」のほか、「ロミオとジュリエット」「真夏の夜の夢」「ベニスの商人」など。 沙翁(さおう・しゃおう)。 ★Oggi.jpでは毎日朝6時に言葉クイズを更新中です。

世界三大悲劇は?「リア王」はシェイクスピア四大悲劇に分類されます。 ハムレット、オセロー、マクベス、そしてリア王を四大悲劇と呼びます。 世界三大悲劇というカテゴライズも存在します。 その三作とは、白鯨、嵐が丘、そして、やはりリア王なのです。

三大悲劇とは?

『その男ゾルバ』という名作がありますが、このギリシア人の監督が、かなりリアルな設定で『エレクトラ』『トロイアの女』『イフゲニア』という3つのギリシア悲劇を映画化しています。

「日本三大仇討ち」とは、「曽我兄弟の仇討ち」(そがきょうだいのあだうち)、「赤穂事件」(あこうじけん)、「鍵屋の辻の決闘」(かぎやのつじのけっとう)の3つの仇討ちを指します。『ハムレット』『マクベス』『オセロー』とならぶシェイクスピア四大悲劇のひとつ『リア王』。 この作品は、シェイクスピアの作品の中でも最も現代的な問題をはらんだ作品であるといわれています。 愛憎渦巻く世界にあって、狂気へと走らざるを得なかった、愚かしくも痛ましい男の姿。それからアテナイに戻り、『テーバイ攻めの七将』『オレステイア』などを上演したのち、再びシチリア島へ渡って同島のゲラで没した。 『「頭に物が落下する」という神託を受けて屋外に出たところ、カメを岩へ落として食べるヒゲワシに、頭を岩と間違えられカメを落とされた』という伝説的な死因が、大プリニウスによって伝えられている。