ニュース 小さなお葬式の僧侶費用はいくらですか?. トピックに関する記事 – 葬儀でお坊さんにお布施を払うといくらかかりますか?

相場は10〜50万円ほど

葬儀で渡すお布施は、10〜50万円ほどが相場とされています。 お通夜や葬儀は、他の法要に比べてお坊さんにお経を読んでもらう回数が多いため、費用が高額になる傾向があります。香典では、偶数の金額を入れることが基本的にタブーとされています。 しかし、時代の流れとともに2万円を香典として包むことも受け入れられているのが現状です。 それでも、偶数であることに変わりはありません。 2万円を包む場合は、お札の枚数を工夫したりお供え物を添えたりするなどの配慮をすることが大切です。葬儀にかかる手間や費用を抑えることで、遺族にかかる経済的・精神的な負担を減らすことが可能です。 直葬形式ではお通夜や告別式を省略するため、僧侶を呼ばないという大きな特徴があります。

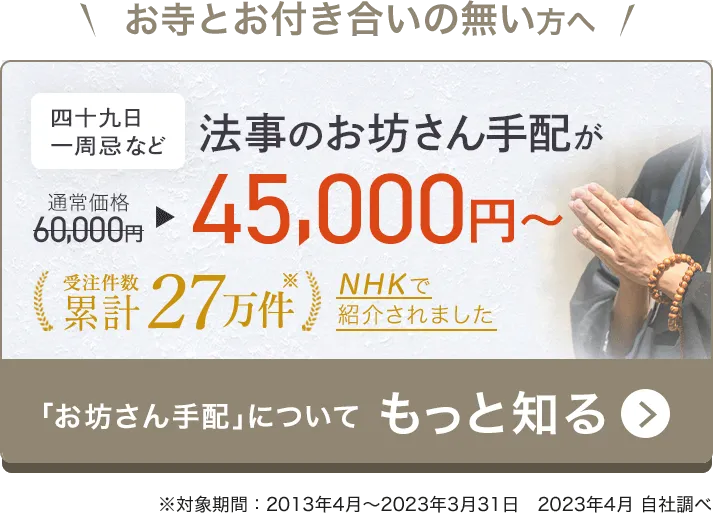

葬儀屋はお坊さんの手配をしてくれますか?仏式の葬儀では僧侶を呼ぶことが一般的ですが、必須ではありません。 僧侶は菩提寺または葬儀社に連絡するか、インターネットから依頼して手配します。 僧侶の手配にお困りの方は、小さなお葬式の僧侶手配サービスをご利用ください。 全国どこでも依頼ができるため、日頃お寺とお付き合いがない方でも安心です。

一日葬のお布施の戒名料はいくらですか?

戒名の付け方は各宗派によって異なりますが、最も位の低い戒名を付ける場合は20万円~50万円程度、最高ランクの場合は100万円以上かかるケースが多いようです。仏教におけるお布施は、奉書紙にお札を包んで封筒に入れて手渡すのが正式な形だといわれています。 奉書紙とは、表面が滑らかな白い和紙のことです。 これを包む封筒は、白色の無地を選ぶのが一般的です。 販売されている封筒の中には水引が付いたものもありますが、お布施の場合は必要ありません。

お布施にあげてはいけない金額は?

基本的に、お布施で渡してはいけない金額はないとされています。 結婚式のご祝儀や葬儀の香典では、割りきれる偶数は使用しないというマナーがありますが、お布施では該当しません。 また、4や9などの数字でも問題ないとされています。

無宗教葬で行うことは自由に決められる

無宗教葬は宗教儀式を行わない葬儀です。 そのため、日本では常識となっている仏教式の葬儀と違い、お寺を呼ばずに執り行うことができます。

葬儀に僧侶はいらない?

前述した通り、お坊さんを呼ぶのは仏式の葬儀の考え方のため、キリスト教や神道など他の宗教を信仰している場合はお坊さんを呼ぶ必要はありません。 また、宗教への信仰がなく無宗教形式の葬儀を行いたい場合や、宗教儀礼にこだわらない葬儀(自由葬)を行いたい場合などはお坊さんなしで葬儀を行うことになります。日ごろお付き合いのあるお寺や、菩提寺がある場合は、まずは直接、菩提寺へ連絡して通夜、葬儀の依頼をします。 その際は、故人の名前、生年月日、亡くなった日時、享年、連絡先などを伝えます。 もし菩提寺が遠方にある場合でも一報を入れると、近くのお寺を紹介してもらえることもあります。前述した通り、お坊さんを呼ぶのは仏式の葬儀の考え方のため、キリスト教や神道など他の宗教を信仰している場合はお坊さんを呼ぶ必要はありません。 また、宗教への信仰がなく無宗教形式の葬儀を行いたい場合や、宗教儀礼にこだわらない葬儀(自由葬)を行いたい場合などはお坊さんなしで葬儀を行うことになります。

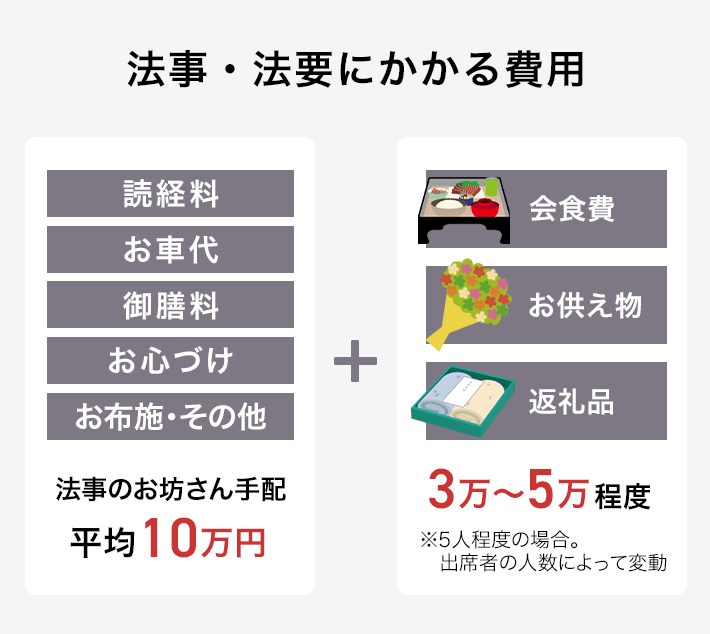

お布施・お車代・御膳料は分ける

読経料と戒名料はどちらも宗教的行為に対するお礼なので、お布施として一つの封筒にまとめて入れても問題ありません。 ただしより丁寧な印象を与えるためにも、お車代と御膳料は、お布施とは別にそれぞれの封筒に入れて渡しましょう。 封筒の種類に決まりはありませんが、すべて白の無地を選ぶのが無難です。

戒名料を払うお金がないときはどうすればいいですか?戒名料を払うお金がないときは住職に相談

支払うのが経済的に厳しい場合は、菩提寺に対して事前に相談してみるとよいでしょう。 「先祖をきちんと弔いたい」という気持ちがあれば、戒名料に関する相談を行っても何ら問題はありません。 後々になってトラブルとならないためにも、できれば費用を抑えたい点などを伝えてみましょう。

御膳料と御車代は一緒に包むのですか?御膳料は、御布施や御車代と一緒に渡すことが一般的です。 会場でお坊さんに挨拶をするとき、またはお坊さんが帰るときの2通りがお渡しするタイミングとして適切でしょう。 どこで渡すかは会場によって異なりますが、たとえば、法要会館であれば僧侶控室、お寺であれば本堂や庫裏(くり)など通された場所で渡しましょう。

お布施で避けるべき数字は?

お布施でダメな金額はある? 葬儀や結婚式などの冠婚葬祭で包むお金には、避けるべき金額や数字があります。 たとえば葬儀では、4と9は「死」「苦」を連想するから厳禁。 また結婚式では、2で割り切れる偶数は2人が別れることを示唆するためNGとされています。

故人様ご本人が、生きている間に自ら行う、ご葬儀のことです。 亡くなる前に、お世話になった方や親しい方たちへ、直接、感謝の気持ちを伝えることができます。 また、残されたご家族の方たちが困らないように、生前整理の一環とされる方も少なくありません。前述した通り、お坊さんを呼ぶのは仏式の葬儀の考え方のため、キリスト教や神道など他の宗教を信仰している場合はお坊さんを呼ぶ必要はありません。 また、宗教への信仰がなく無宗教形式の葬儀を行いたい場合や、宗教儀礼にこだわらない葬儀(自由葬)を行いたい場合などはお坊さんなしで葬儀を行うことになります。お坊さんを呼ばないという新たな葬儀の形。 日経新聞、TBSなど各種メディアでも取り上げられ、話題を呼んでいます。 ※2021年5月31日をもって、サービス終了しています。