ニュース 怨みに報ゆるに徳を以てすとはどういう意味ですか?. トピックに関する記事 – 「怨みに報いるに徳を以てす」とはどういう意味ですか?

うらみにむくゆるにとくをもってす

恨んでいる者に対しても、報復は考えずに道義的な行為で返すことをいう。古い恨みを根にもたず、かえって相手に恩恵を施すこと。人からひどい仕打ちをされた場合でも、仕返しなどしないで、恩恵で報いる。 [解説] 「老子―六三」にあることば。

怨みに報いるに怨みを以ってしたならば、ついに怨みのやむ?徳をもって怨みに報ゆれば、怨みはすなわち尽く。 これは宗祖伝教大師のお言葉で、「怨みに対して報復で応じれば終わりがなく意味がない、相手を怨むのではなく、優しい心で許してあげることができれば怨みはなくなる」ということです。

「悪には悪で報いる」とはどういう意味ですか?

悪い行為には、必ず悪い結果や報いがあること。 ▽「悪因」は悪い結果をまねく原因。 「悪果」は悪い報いや結果。 人の行いの善悪に応じて、その報いが現れる(因果応報いんがおうほう)の悪いほうで、もと仏教の語。一矢(いっし)を報(むく)・いる

敵の攻撃に対して、矢を射返す。 転じて、自分に向けられた攻撃・非難などに対して、大勢は変えられないまでも、反撃・反論する。

敵に何を報いるとはどういう意味ですか?

一矢 いっし を 報 むく ・いる

敵の攻撃に対して、矢を射返す。

酬 ー △酬いる ①相手からのはたらきかけに応じて何かをする。 お返しをする。 「好意に―いる」 ②客からさされた杯を客に返して、酒をつぐ。

ブッダの恨みの言葉は?

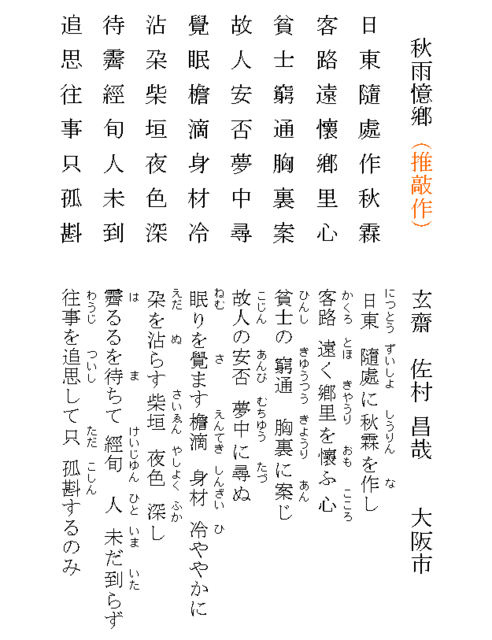

きょうのことば – [2003年02月]

「怨みに報いるに怨みを以てしたならば、ついに怨みの息むことがない。」 この言葉は、釈尊の教説を伝える古い経典である、『ダンマパダ』(法句経)に出ている言葉です。 現代の時代状況を思うとき、この釈尊の言葉に耳をかたむけることは、非常に大切なことだと思います。とく【徳】 と する

その存在、あるいは言動が、自分にとって感謝すべきものだとする。 その恩恵によると考える。ぜん【善】 に 強(つよ)い者(もの)は悪(あく)にも強(つよ)い 善を行なうに熱中する人は、一旦悪に向かえば悪を行なうにも熱中する。 悪に強きは善にも強し。

あくにつよければぜんにもつよい

大きな悪事をするほどの人間は、逆にいったん悔い改めれば非常な善人となる場合もあるというたとえ。

仇を恩にして報ずるとはどういう意味ですか?あた【仇】 を =恩(おん)で[=徳(とく)で]報(ほう)ずる 恨みのあるものに対し、かえって情けをかける。 うらみに報ゆるに徳をもってす。

「色を失う」とはどういう意味ですか?「色を失う」は、驚いたり恐れたりして顔色が青くなるということから、意外な事態になってどうしてよいかわからなくなるという意味で使われている。

「酬う」とはどういう意味ですか?

① 受けた恩義・恩恵に感謝して、それにふさわしい行為をその相手に対してする。 また、罪やあやまちなどのつぐないをする。 むくう。 ② 他から受けた害に対して仕返しをする。

犯した罪のむくい。 悪業の結果。[訳] 先祖の犯した罪は子孫に報いとなって現れるということは疑いがない。常用漢字表内の訓読みはありません。