ニュース 本の帯 いつから?. トピックに関する記事 – 本の帯 始まったのはいつ?

帯のはじまりは、1900年(明治33年)に民友社が刊行した『自然と人生(徳富蘆花 著)』が元祖だといわれています。 その当時も、現在と同じく書籍の内容の一部を紹介することを目的に帯が使われていました。本の帯の役割 帯は、読者に向けてタイトルだけではわからない本の魅力・売り文句となるキャッチコピーを伝える役割を果たしています。 カバー同様に、本の帯は目に止まりやすく、選ぶときの参考にする人も多くいます。「本」が世界に誕生した時期は諸説ありますが、いま図書館や書店に並んでいる、「目次があり、ページ番号がつけられ、持ち運びやすいサイズの本」は、15世紀頃のヴェネツィアで「アルド・マヌーツィオ」という一人の出版人によって生み出されました。 勉強や仕事のためではない「娯楽として読書」を流行させたのも彼の功績です。

本の始まりはいつ頃ですか?六世紀初め、修道士が、羊皮紙(羊の皮で作った紙:大きさ25cm×45cm)を半分に折り、羽ペンで聖句を書き写し、それを4枚おきにひもでまとめたものが初期の本とされる。 表紙は、その冊子に皮をかぶせたもの。 紙の発明は、画期的であったが、1450年頃に活版印刷が発明せれるまで本には使われなかった。

本の帯は捨てるべきですか?

まず、単行本についている帯は取っておくことが多いです。 単行本はもともと背表紙等のデザインが作品によってまちまちなので、帯が装丁のデザインをあまりに台無しにしていない限りつけておきます。 また文庫本でも、帯があって初めてデザインが完成する装丁のものは捨てられません。ブックデザイナー 「本の顔」である装丁デザインは、ブックデザイナーがおこないます。 表紙・カバー・帯・見返しなど、書籍の外装に関わるこの仕事は、魅力的な本をつくるうえで非常に重要です。

花魁が帯を前で結ぶのはなぜ?

帯で一番美しいのは、柄や刺繍がよく見える結びの部分。 この部分を自分の顔とともに正面に配置することで「周囲に最も美しい自分を見せる」というのが、花魁が帯を前で結んでいた理由の最も有力な説とされています。 たまに耳にする、全く持って勘違いと思える恥ずかしい、前結びの理由花魁は吉原遊女の中でも最高位の存在。

いまから約5,000年前に中国で生まれた、世界最古の書物『易経』。 孔子をはじめ、「兵法」で知られる孫子や荀子も、『易経』を愛読し、学んだといわれており、現代でも多くのリーダーたちがバイブルとする書物です。

日本で一番最初の本は何ですか?

古事記(こじき) 日本最古の古典。 現存するわが国最古の歴史書。 神代(かみよ)の物語や、国の成り立ちにまつわる出来事を記した書物。いまから約5,000年前に中国で生まれた、世界最古の書物『易経』。現在残っている最古の本は7世紀初めの聖徳太子の自筆といわれる法華義疏であるとされている。 また、奈良時代の本の遺品は数千点にのぼり、1000年以上昔の紙の本がこれほど多数残されているのは世界に例が無い。

本の表紙カバーと帯を入れ替える まず本から表紙カバーと帯を外す。 そして先に帯を戻し、上から表紙カバーをかける。 この方法ならどの本の帯か分かり、帯の汚れや破れも防げる。 ただし通常の帯は表紙カバーの上からかけられるため、表紙カバーよりも余裕を持って折られている。

本の帯には何を書くべきですか?商業出版の書籍ではカバーにタイトルや著者名が、帯にはキャッチコピーやあらすじ、推薦コメントなどが掲載されるデザインが多いです。 帯は表紙やカバーとは違う、特別な情報やデザインで読者の目を引く役割があります。 印象的なコピーや、推薦コメントを出した著名人の名前が作品を手に取るきっかけになる重要な部分です。

遊女が身請けをされた後はどうなるのか?身請けをされた花魁のその後はお金を払ってくれた男性の愛人となるのがほとんどでした。 その他の遊女の身請けも花魁と同じ方法で行われますがその他の遊女も花魁ほどではないにしても高額の身代金と借金を抱えていました。

帯枕は必要ですか?

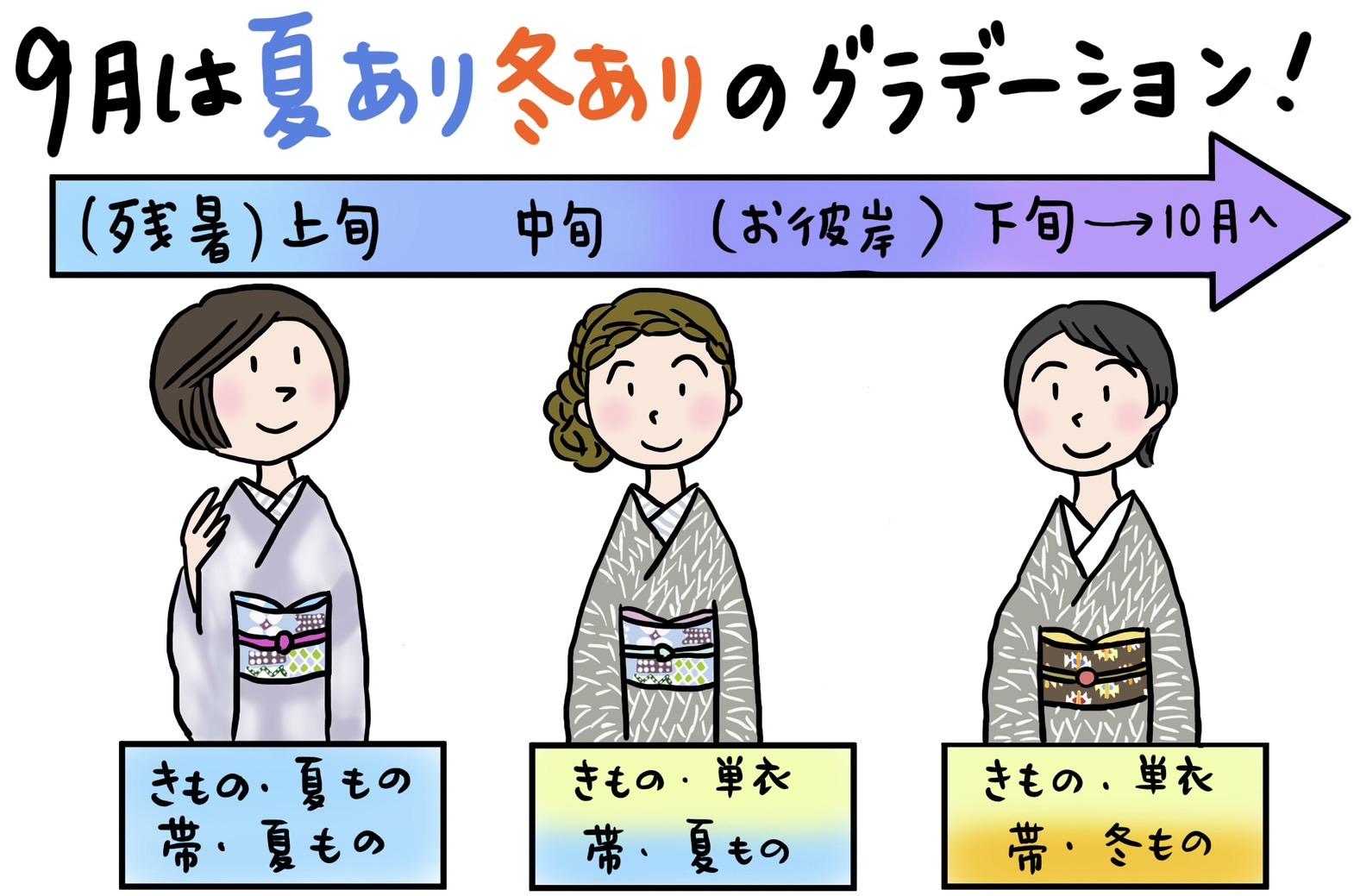

帯枕とは、帯結びの際にお太鼓を形作るためのアイテムです。 フォーマルな着付けでは、ほとんど必要になります。 カジュアルな着付けで、銀座結びなどのお太鼓を作らない帯結びをする場合、帯枕は必要ありません。

『古事記』とは、現存する最古の書物です。 天武( てんむ)天皇が『帝紀(ていき)』(皇室の記録)と『旧辞( きゅうじ)』(神話・伝承・歌謡)を研究して、正しいことを後世に伝えるよう命じ、これをもって編さん事業が始まったと『古事記』には、記されています。〔A〕ドイツで2010年に出版された『Das dickste Buch des Universums(ダス ディクスタ ブーフ デス ウニヴェルズムス)』(邦訳:宇宙でもっとも厚い本)が、単一のコピーとして印刷された世界で最も厚い本と言われています。いまから約5,000年前に中国で生まれた、世界最古の書物『易経』。 孔子をはじめ、「兵法」で知られる孫子や荀子も、『易経』を愛読し、学んだといわれており、現代でも多くのリーダーたちがバイブルとする書物です。