ニュース 論語を使ったことわざは?. トピックに関する記事 – 論語を使った慣用句は?

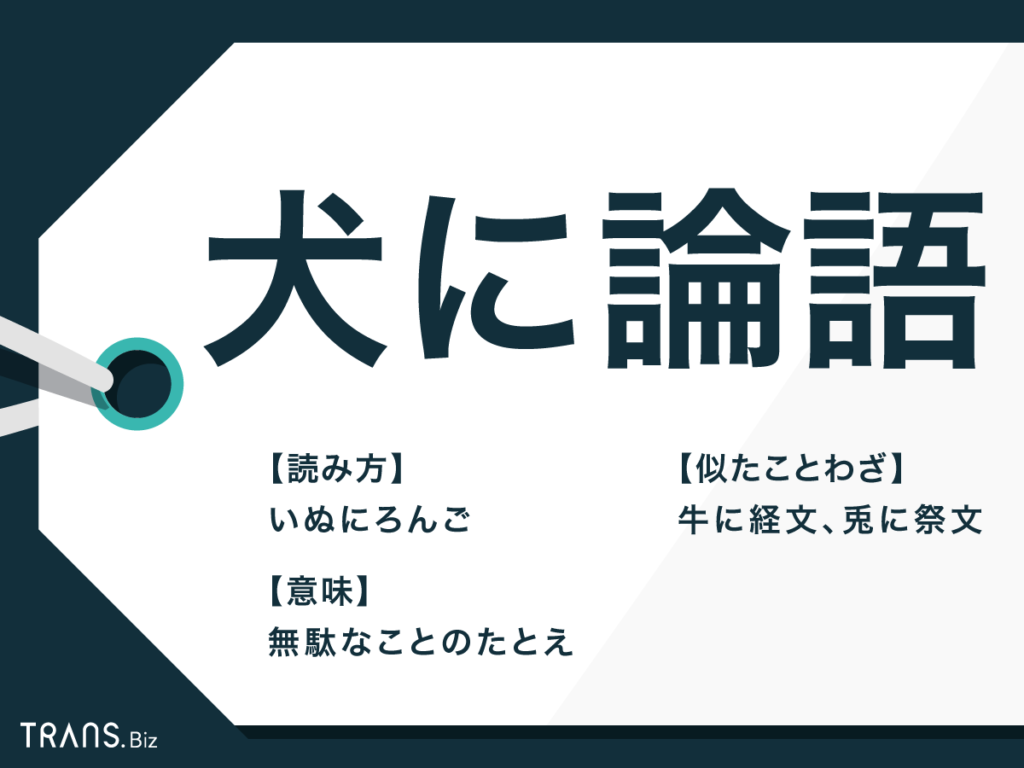

犬(いぬ)に論語(ろんご)

いくら道理を説いて聞かせても益がないことのたとえ。 馬の耳に念仏。論語の故事成語

- 五十にして天命を知る 三十にして立つ 四十にして惑わず

- 己達せんと欲して人を達せしむ 仁者は山を楽しむ 一を聞いて十を知る

- 一日の長 往者諫むべからず

- 一朝の怒りにその身を忘る 一箪の食一瓢の飲

- 温良恭倹譲 神は非礼を受けず

- 己に克ち礼に復る 郷原は徳の賊

- 敬して遠ざける 鶏黍

- 孝悌 剛毅木訥仁に近し

何の効果もない事の例え。 犬に「論語」を説いてもどうにもならないことから。

論語から生まれた四字熟語は?論語の四字熟語

- 文質彬彬 伯仲叔季 温故知新 暴虎馮河 下学上達

- 四海兄弟 克己復礼 匹夫匹婦 剛毅木訥 造次顛沛

- 博文約礼 侃侃諤諤 損者三友 箪食瓢飲 怪力乱神

- 悪衣悪食 巧言令色 軽裘肥馬 益者三友 朽木糞牆

論語の名言で努力に関するものは?

論語に、「知之者不如好之者、好之者不如樂之者」という孔子の言葉があります。 これは、「天才は努力する者に勝てず、努力する者は楽しむ者には勝てない」という意味になります。孔子のことばから生まれた「温故知新」。

水に堕ちた犬とはどういう意味ですか?

((成語)) (水に落ちた犬を打つ→)既に打ち負かされたがまだ降参していない悪人を更に追い打ちをかけてやっつける.

「犬は人につき、ねこは家につく」は、犬は飼い主に従い、ねこは住み着いた家に執着するという動物の本能の違いを示した言葉です。 どことなく「ねこと違って犬は物よりも飼い主を大切にする」という、犬を持ち上げるための言葉にも聞こえます。

論を使った四字熟語は?

論で終わる言葉

- きげんかくろん【危言覈論】 自分が正しいと思うことを主張し、激しく議論を闘わせること。

- きじょうのくうろん【机上空論】 頭で考えただけで、理屈は通っているが実際にはまったく役に立たない議論や計画のこと。

- くうりくうろん【空理空論】

- さんぴりょうろん【賛否両論】

- ほうげんこうろん【放言高論】

ろんこう-こうしょう【論功行賞】

功績の有無や大きさの程度を調べ、それに応じてふさわしい賞を与えること。 ▽「論功」は手柄の大小を調べること。 「功こうを論ろんじ賞しょうを行おこなう」と訓読する。次に論語に書かれた名言の中でも有名な名言集をご紹介します。

- 巧言令色、鮮なし仁。

- 故きを温めて新しきを知る。

- 朋あり、遠方より来たる、亦た楽しからずや。

- 義を見て為ざるは、勇なきなり。

- 十五にして学に志す、三十にして立つ。

- これを知る者はこれを好む者に如かず。

- 徳は孤ならず。

- 民はこれに由らしむべし。

【奮い立たせる・努力】を連想させるかっこいい四字熟語10選

| 四字熟語 | 読み |

|---|---|

| 感奮興起 | かんぷんこうき |

| 勤倹力行 | きんけんりっこう |

| 蛍雪之功 | けいせつのこう |

| 水滴石穿 | すいてきせきせん |

孔子の有名な四字熟語は?じゅうごしがく【十五志学】

「志学」は、学問を修めようと誓うこと。 孔子こうしが十五歳で、学問の道を志したことから、十五歳を「志学」というようになった。 「十有五じゅうゆうごにして学がくを志こころざす」の略。

何を言っても無駄な四字熟語は?ことわざを知る辞典 「馬耳東風」の解説

馬の耳に東風が吹いても馬は何も感じないように、人の意見や批評などに心もとめず、聞き流してしまうこと。 何を言ってやっても少しもききめのないことのたとえ。

落ちた犬は叩くとはどういう意味ですか?

「池に落ちた犬はたたけ」ということわざが載っている本が見たい。 意味は「池に落ちて弱っている犬に、追い打ちをかけてたたくように、最後まで手加減せずに徹底して攻撃することのたとえ」とある。

◎『池に落ちた犬を叩け』とは? 『池に落ちた犬を叩け』ということわざ、池に落ちて弱った犬にたいして、追い打ちをかけて手加減をせずに徹底的に攻撃を続けろということです。そして犬にまつわることわざを調べていて新たに知ったのが「生きている犬は死んだライオンに勝る」。 「どんな偉人(ライオン)でも死んでしまったらおしまいだから、凡人(犬)でも生きているほうがいい」という意味だそうですが、これもWhy? 百獣の王と比べて弱っちい存在ということで引き合いに出されたのかもしれません。犬や猫にもある気象病

「猫がよく眠ると雨」など、動物と天気にまつわることわざはたくさんあります。 このことわざは、いつもは元気に遊んでいる猫がずっと眠っている場合は、もうすぐ雨が降ってくるサインであるという意味で、気象病が関係していることわざだと考えられています。