ニュース 2023年度の法定福利費はいくらですか?. トピックに関する記事 – 令和5年の法定福利費率は?

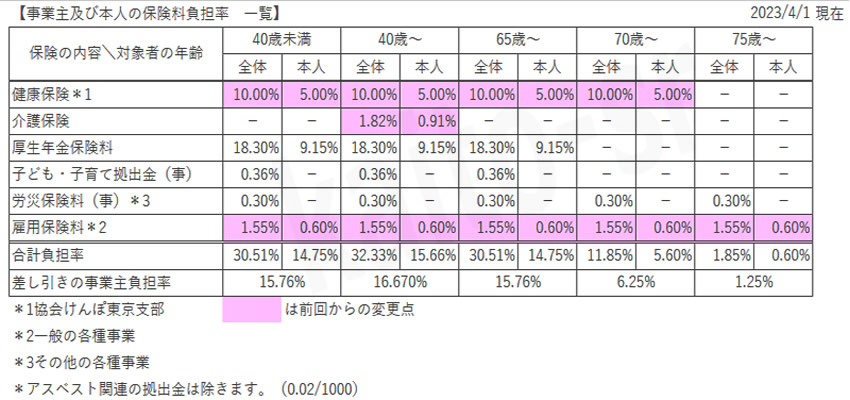

令和5年度は、5.000%(東京都の事業主負担分)でした。法定福利費について調べていると「企業の負担率16%」という言葉を耳にすることは多いかもしれません。 事業者の社会保険料の負担率は、合計すると約15%です。 社会保険と労働保険の事業者負担部分の保険料率を合算したときは約16%になります。2021年(令和3年)の「建設の事業」にかかる雇用保険料率では、事業主負担分は0.8%になります。 この保険料率を労務費にかけた金額が、見積書に明記する法定福利費です。 また、法定福利費の算定方法には労務費と同様、過去の実績から工事あたりの法定福利費の平均割合を算出し、それを用いて概算計上することも認められます。

法定福利費は値上げされるのか?必要な法定福利費相当額を加算するなどの措置を行った2013年度の改訂から12年連続の引き上げとなり、全国全職種加重平均値が2万3600円となりました。 2023年度から5.9%の引き上げとなりました。 公共工事において広く一般的に従事している主要12職種でいうと、加重平均値が2万2100円でした。

法定福利費の月の平均額はいくらですか?

中小企業が導入している「法定福利費」の平均額

2020年12月に発表された「第64回 福利厚生費調査結果報告」によると、2019年度の中小規模企業の法定福利費は従業員一人当たり平均75,076円 / 月でした。2021年(令和3年)度の法定福利費の従業員一人当たりの月の平均額は50,283円です。 法定福利費は、法律で定められた福利厚生に関する費用のため、基本的に企業による項目の差はありません。 2016年(平成28年)度調査では47,693円でした。

法定福利費の月平均額はいくらですか?

2021年(令和3年)度の法定福利費の従業員一人当たりの月の平均額は50,283円です。 法定福利費は、法律で定められた福利厚生に関する費用のため、基本的に企業による項目の差はありません。 2016年(平成28年)度調査では47,693円でした。

建設業における法定福利費について

工事費×工事費当たりの平均的な法定福利費の割合=法定福利費工事数量×数量当たりの平均的な法定福利費=法定福利費保険料率については、協会けんぽや年金機構のウェブサイト等で確認できます。

法定福利費は見積に含めるべきですか?

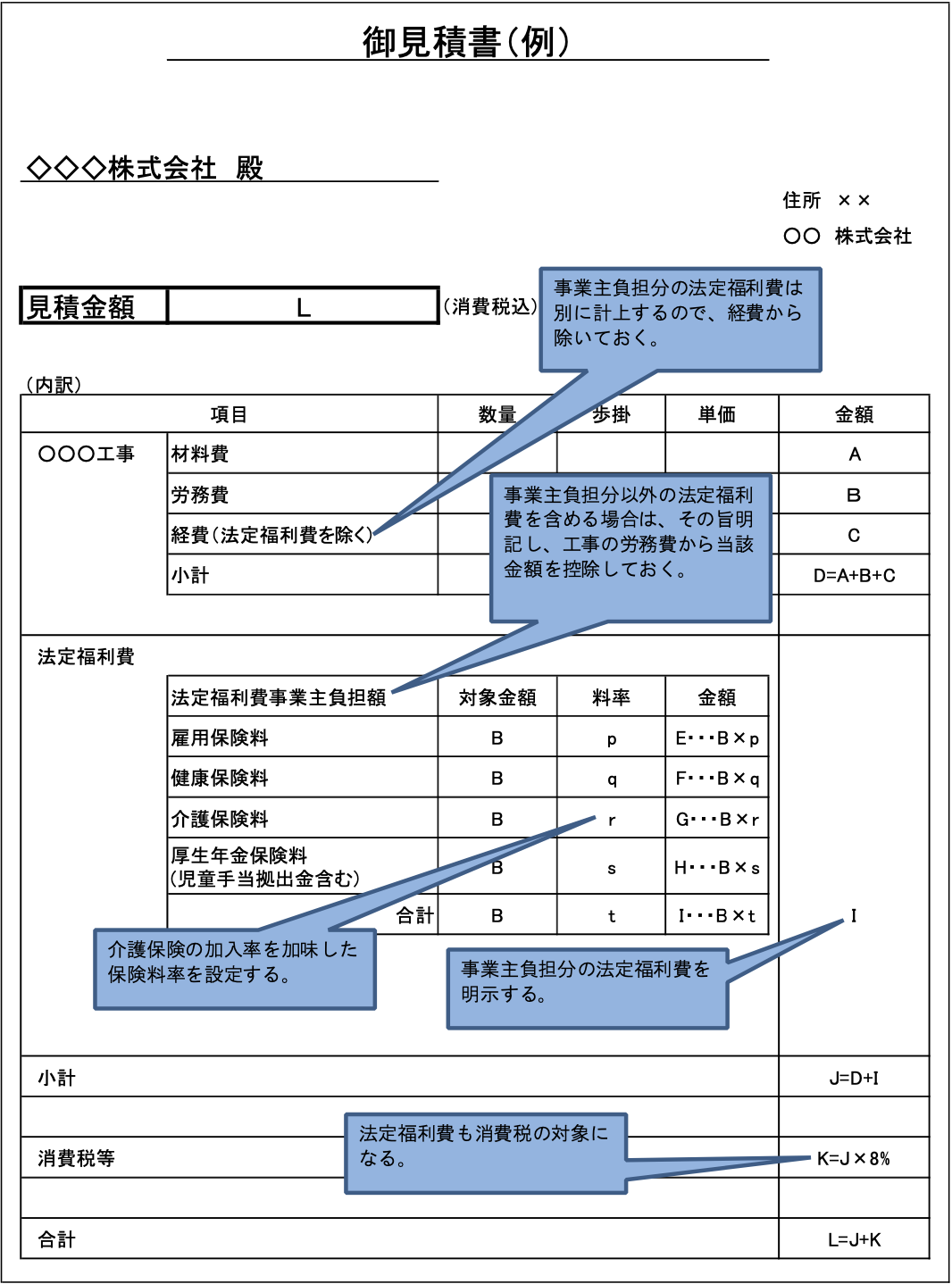

下請企業に工事を発注する場合は、下請企業の法定福利費も含めて見積書を作成す るのでしょうか。 A. 下請企業に工事を発注する予定がある場合には、下請企業の法定福利費を含めて注文者 に対する見積書を作成してください。法定福利費の算出方法は下記のとおりです。 工事費×工事費当たりの平均的な法定福利費の割合=法定福利費工事数量×数量当たりの平均的な法定福利費=法定福利費保険料率については、協会けんぽや年金機構のウェブサイト等で確認できます。内訳明記するのは、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料のうち事業主が負担する額です。 法定福利費の算出方法は下記のとおりです。 工事費×工事費当たりの平均的な法定福利費の割合=法定福利費工事数量×数量当たりの平均的な法定福利費=法定福利費保険料率については、協会けんぽや年金機構のウェブサイト等で確認できます。

平成24年11月に国土交通省土地・建設産業局より施行された、「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」が平成28年7月に一部改正され、見積書に法定福利費の内訳明示が必須となりました。

法定福利費を見積に入れることはできますか?平成25年から見積もり書の提出が義務化

平成25年から、建築工事の発注者は、元請け業者から見積もりを受ける際に労働者の法定福利費を含んだ詳細な見積もり書を提出させることが義務付けられました。 これにより、法定福利費を適切に支払っているかどうかが明確になり、労働者の権利保護が強化されています。

見積書に法定福利費を記載するのはいつから?建設業界では、労働環境の改善や人材の確保などのための取り組みの一環として、平成25年から見積書への法定福利費の記載が義務となりました。